砀丰两县的故黄河北岸

29 January 2025

夹堤湾徐庄

我出生在砀山县玄庙镇东徐庄村西头的堤口上。这个庄子在当地老年人口中也叫“夹堤湾徐庄”,究其原因是砀山有若干个徐庄,只有这个徐庄是夹在故黄河北岸的两重河堤之间。两重堤东西走向,之间距离里许。村庄卡在堤间,东西距离也是里许。堤上开了若干带坦坡的口子,作为沟通村子和外界之用。我家的房子贴着堤口而建,面朝故黄河的河滩,背靠如悬崖一样的河堤。河堤给幼时的我带来很多欢乐:没上学的时候就跟小伙伴们在堤根掏窑洞做秘密基地,上了学就骑车大撒把,顺河滩溜下,在车轮扬起的浮土烟尘中,十来分钟就到了离河槽更近的学校。但故黄河特殊的地形和土壤结构也给我带来了很多麻烦:从河堤下到庄里的坡道高耸,骑车或开车时不小心就会跌到堤下的沟里。我因此摔断过胳膊,我爸也摔伤过脚。下雨时淤地排水不畅,在河滩骑行时淤泥会附着在自行车泥瓦上,骑一段就要停下来用树枝捅一下。冬天的早上的土路连同旧有的车辙被冻实,骑车上学时必须小心翼翼,不然就会摔倒在车辙上,等太阳出来晒化了冻土,淤泥又会粘车轮粘鞋底,全没了夏日浮土中滚滚烟尘的那种畅快。但与这些麻烦相比,更加萦绕我的是河堤、河滩带来的困惑:为什么明明没见有河,大人们走亲戚还说去河南某某家?上地干活时还说是下河滩或是上西北堤?这么高这么长的堤是谁修的?为什么河堤离大人们口中的“南河沿”还有近十里的距离?为何沿堤的水潭深不可测,有“四两青丝够不到底”的传说?幼时问爷爷这些问题,他和村里其他老人一样,给出了非常浪漫的回答:这里以前是黄河流经的地方,但不知何时改道了。留下的河堤是秦始皇修的:但见当年秦皇发民夫百万,黄河两岸一字排开。秦皇策马扬鞭,自西而东,一路奔驰,马蹄落处,高堤即时落成。

我十三岁离开了砀山的“夹堤湾”,来到了隔壁的丰县上学。这次交通工具由自行车变成了公交车。沿途经过很多村落的地名都和堤坝与河流有关,如刘坝、刘堤口、李溜、苏河涯等等。这让我意识到当年黄河的影响绝不止我家老房子所在的南北堤之间。我迫切地想知道这段历史以及这些村落当年是如何与黄河共处的,但苦于一没技术手段二没参考资料,当时的我只能将这些疑问埋藏在心底。

随着年岁和阅历渐长,我有意去了解黄河变迁的历史,知道了黄河离去是因为清朝咸丰年间的一次改道,也明白了河流冲刷导致堤里堤外土壤有沙有淤的道理,但关于河堤本身的功能、建设以及走向还是感到困惑。直到近年来随着世界各大图书馆古籍善本舆图等资料的数字化以及人工智能的发展,我才有机会与古人对话,从而解决了我关于故黄河堤的一些困惑。然而昔日的河堤却已在风雨冲刷、百姓取土建房修路等因素的影响下日益凋零,不复当年数层楼高的巍峨之势。沿堤的村落也随之凋零:年轻人搬到了城市,只留下老人伴着耕地,仿佛已准备好被人遗忘。所以我决定抓紧时间,将我从旧地志、史书和舆图中探寻到的历史写下来,给尚未完全消失的河堤一个纪念。

北岸的历次改道

现代地理学研究表明,黄河约形成于数百万年前。因下游的黄淮平原无高山峡谷,自形成以来,黄河就在黄淮海平原这片土地上程扇形地漫流。旧河道被黄沙淤没,自然而然就会冲出新河道。就这样她带来了厚达千米的沉积层,为流域人们带来了赖以生成的沃土,也通过历次决口改道给两岸人民带来了很多苦难。在传说的时代,大禹治水,疏导黄河流入了渤海。之后史载自西周至西汉,黄河又经历了若干次小范围改道。东汉王景在永平十二年(公元69年)疏浚河道,修筑了从濮阳到渤海的千里黄河大堤,人为固定了河道。此后黄河迎来了约800年的安流时期,不曾改道。这段时间黄河是不流经砀丰两县的。南宋建炎二年(1128年),东京守将杜冲在滑州掘开河堤,造成黄河人为改道。河水向东南夺泗水、济水入黄海。自此之后,黄河又经数次改道。如金天兴三年(1234年),蒙古军决开封河堤以灌宋军等。之后其历史才与两县重叠。由此至咸丰五年(1855年)铜瓦厢决口,黄河流经两县约七百余年。

其间有几次重要的节点:元末贾鲁治河(元至正四年,公元1344年),通过堤防将这段河道固定在由河南虞城、夏邑,经砀山,再至永城、萧县至徐州这一路上,由淮河入海。这段河道经过砀山县城以南,遗留的故道大致在现在的巴清河附近,与现今的徐商高铁走向接近。这次治河给黄河下流带来了相对稳定的几十年,但也间接导致了由河工“石人一只眼”开端的元末农民起义,葬送了元朝。

明朝开国黄河自曹州北岸决口,由南流改经丰县以北的鱼台。徐达北征时借机掘开塌场口(今鱼台谷亭镇),引黄河入泗水以行运。自此开始了明朝“借河行运”的一段历史。此后黄河在曹县、鱼台与徐州之间冲出呈扇面状的数股水道,为患甚多。直至嘉靖三十七年,经砀山城南,位于虞城新集与徐州小浮桥之间的河道淤塞,黄河才改经砀城以北,泛滥成数十股河道东流。明隆庆四年(1570年)起,潘季驯采用修建临河堤,收紧河道,“束水攻沙”的方法让黄河改入干道,利用急速的水流刷深河道以治理黄河,起到的积极的效果。此时的黄河在如今黄河故道以北的位置入砀山,经丰县至沛县入运。之后河臣李化龙完成了潘季驯未竟之工,将河道稍南移,至此砀丰两县境内黄河走向已与今日无异。至崇祯十六年(1643年)闯王起事,围攻开封,黄河又一次被用作杀人武器。李自成决河灌汴梁,之后屡塞屡决。

顺治元年(1644年)夏黄河自复故道,自此开始了连续流经“夹堤湾”东徐庄的历史。之后又经康熙年间的靳辅治河,这段黄河在各道堤防的限制下或有决口,但二百年间再无大的改道。直至咸丰元年(1851年),发生在砀丰交界蟠龙集处的丰工决口冲出了自此北上微山湖的大沙河河道。四年之后的铜瓦厢决口更是给这段黄河流经砀丰两县的历史画上了句号。

黄河故道北岸的堤防发展简史

本人在探索上面这段历史的时候,一边痛心于满屏触目惊心的文字,诸如“河决……,田庐漂溺无算……”,“……平地成渠,民数千家露处堤上……”,“……居民为风雨所漂,死者无算……”等等,一边又感慨于砀丰两地以及附近各县民众的坚韧品质。堤防屡圮屡建,县治几经迁徙,但透过数百年来未曾更改的地名,你能看出两岸百姓总是有在黄水吞没的废墟之上重建家园的勇气。有感于此,我觉着有必要把我所能识断出来的北岸堤坝遗迹、村庄以及坝口迭塘等故黄河的印记写下来,一为纪念先祖,二也为抛砖引玉,来吸引比我更专业的人士对这片即将被遗忘的历史加以研究。

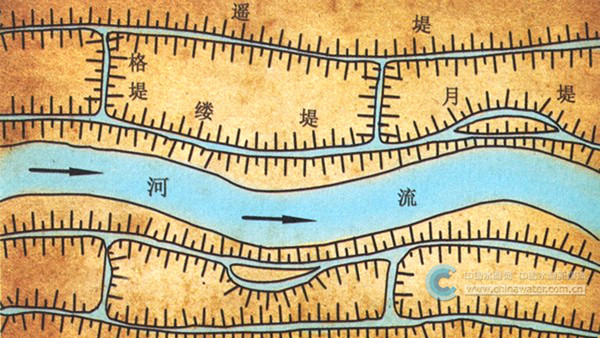

明清两代,自潘季驯治河起,大都恪守“束水攻沙”的治河策略。在这一策略下,黄河的堤防由缕堤和遥堤组成的多重防护系统组成。缕堤距河槽最近,起到“束水”的功能,遥堤距河较远,用以容纳洪水。为保护缕堤,在险要处往往增筑呈弯月形的月堤以支撑缕堤。遥堤与缕堤之间可增筑与二者垂直的格堤,其作用是阻拦由缕堤溢出的洪水,利用洪水过后淤积的泥沙来加固河堤。在河槽和缕堤之间,在黄河弯曲处也常加筑锯齿状的顺水坝,从而迫使河水远离堤根。为保护下游的战略要地徐州,这段河流堤防上还布置了若干减水坝,用以分泄洪水以减轻河槽狭窄的徐州城的险情。自明朝刘大夏治河至咸丰改道,自上游的单县至下游的萧县、徐州,人民在这片土地上筑起了若干道长堤。

明清黄河的堤防系统

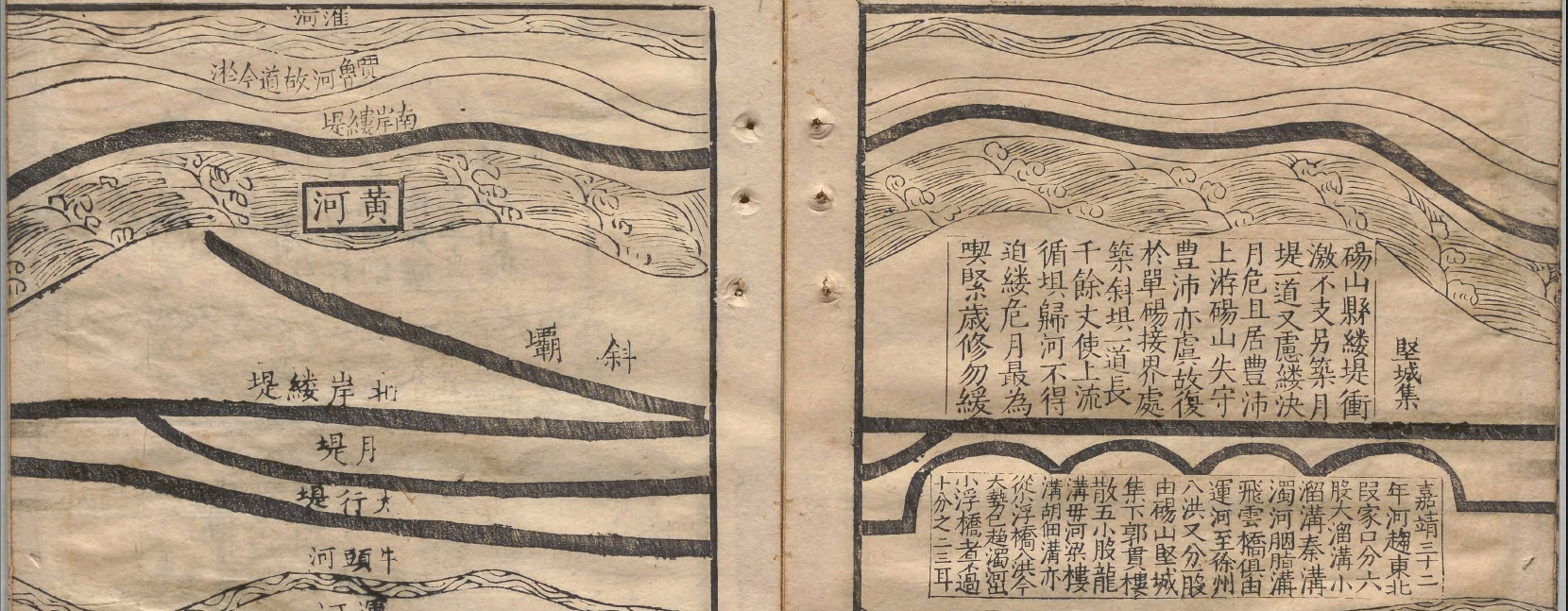

我能找到与此相关的最早史料是明万历十九年(1591年)刊潘季驯所著《河防一览》一书。万历七年,潘季驯修筑了经徐、沛、丰、砀的缕堤140里。因“砀堤乃丰沛门户”,又在砀山段缕堤外加筑月堤,同时在单砀交界处筑起长千余丈的顺水大坝以保护缕堤。此时的黄河走向大致由单县经砀山西北的坚城集(今马良集附近)进入砀山,大致沿今日苗城河的方向,往东北经市力集进入丰境,再绕过丰县华山、沛县栖山南下在徐州北部入漕济运。

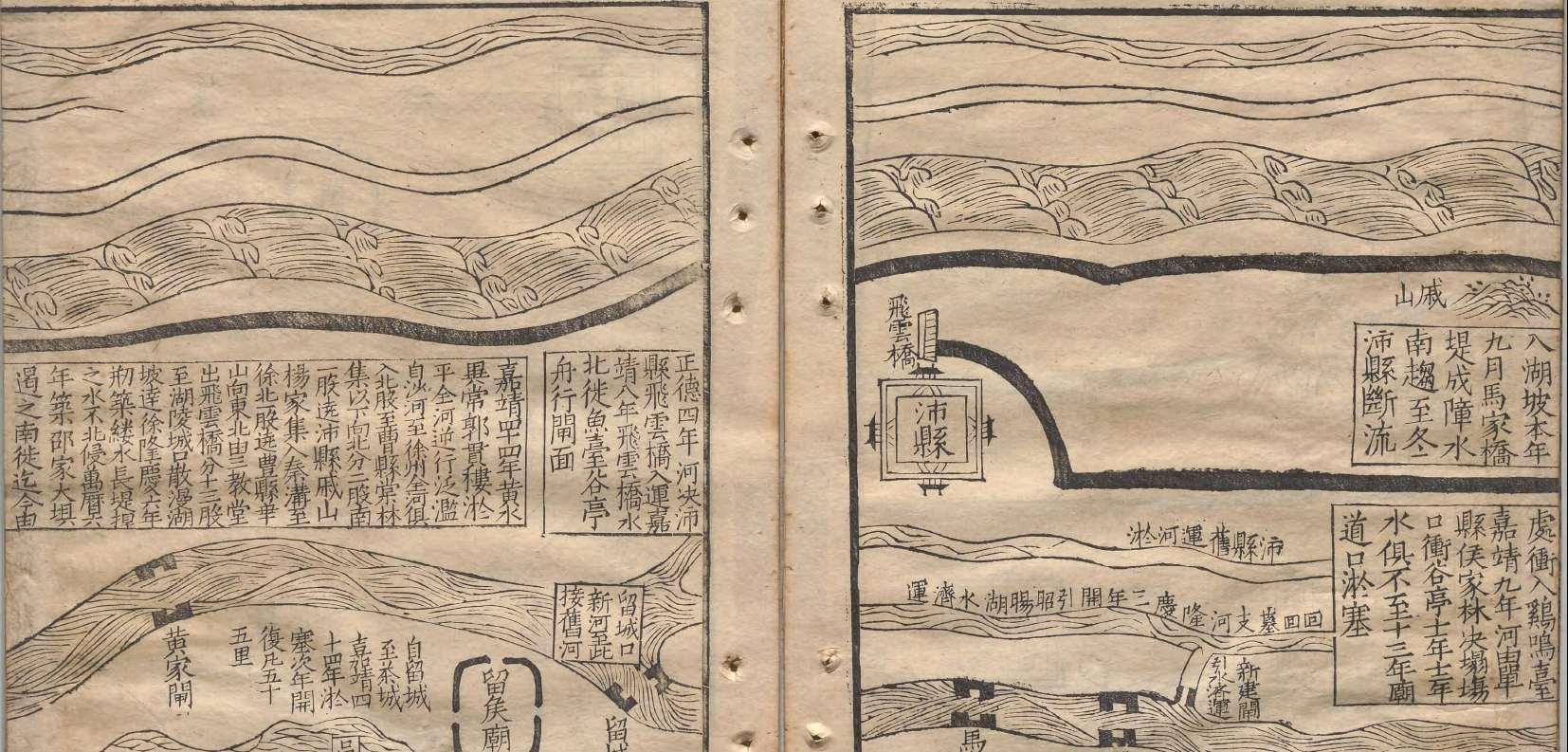

明万历十九年前黄河在砀丰境内的流向(出自《河防一览》)

上组图中第一张展示了前述砀山境内北岸缕堤、顺水斜坝以及月堤之间的关系。其中的太行堤是由明朝刘大夏主持,于明弘治年间(1488-1505年)修建的。其目的在于防止黄河泛滥时洪水北上,威胁张秋(今阳谷县张秋运河古镇)运道。该堤距缕堤约十里,由西而东贯穿单县全境,再往东北贯穿丰县,直抵昭阳湖。根据清乾隆《南巡盛典》第四十六卷,筑堤之时便沿堤开河,称为顺堤河,今为太行堤河,在丰县史堤口附近与复新河交汇,由鱼台县流入昭阳湖。清朝为进一步约束河流,将沿岸的顺水坝连接成为事实上的缕堤,原来的缕堤则成为遥堤,或被成为“缕水堤”。单县人民对这三道堤有自己的叫法:自河槽往北,分别为三堤、二堤和大堤。这排序盖是按建造年岁排序定的吧。除了遗留的河流,太行堤本身在单丰两县还有部分遗存,如单县浮龙湖西岸的夯土层和丰县赵庄较为完整的堤形遗址。在明朝缕堤与太行堤故址沿途,多见以姓氏+堤口、或姓氏+堤湾命名的村落,默默的承载着这段历史。

潘季驯一生多次受命治河,给黄河带来了一段短暂的安宁期,但其治河期间也多次因言获罪,治河工作屡遭中断。其治河方案在源自朝廷的政治压力下很难完整贯彻。潘在任上一直计划恢复自单县,过砀山北、丰县南,经萧县至徐州的这部分河道。但受政治因素影响未能完成。万历三十二年,河臣李化龙以黄河走北路由沛县合运入海则威胁运道,由南路经宿迁出符离河则威胁明祖陵,唯经徐州小浮桥的中路于二者皆远上书朝廷,再次请求兴工开浚这段河道,终于获准。万历三十三年至三十四年,李化龙、曹时聘挑浚了由单县朱旺口、过坚城集至小浮桥的河道。至此黄河不再经沛县,改由萧县入徐州(见清顾祖禹所撰《读史方舆纪要》)。这段河道与今时的砀丰故道已相差无几。

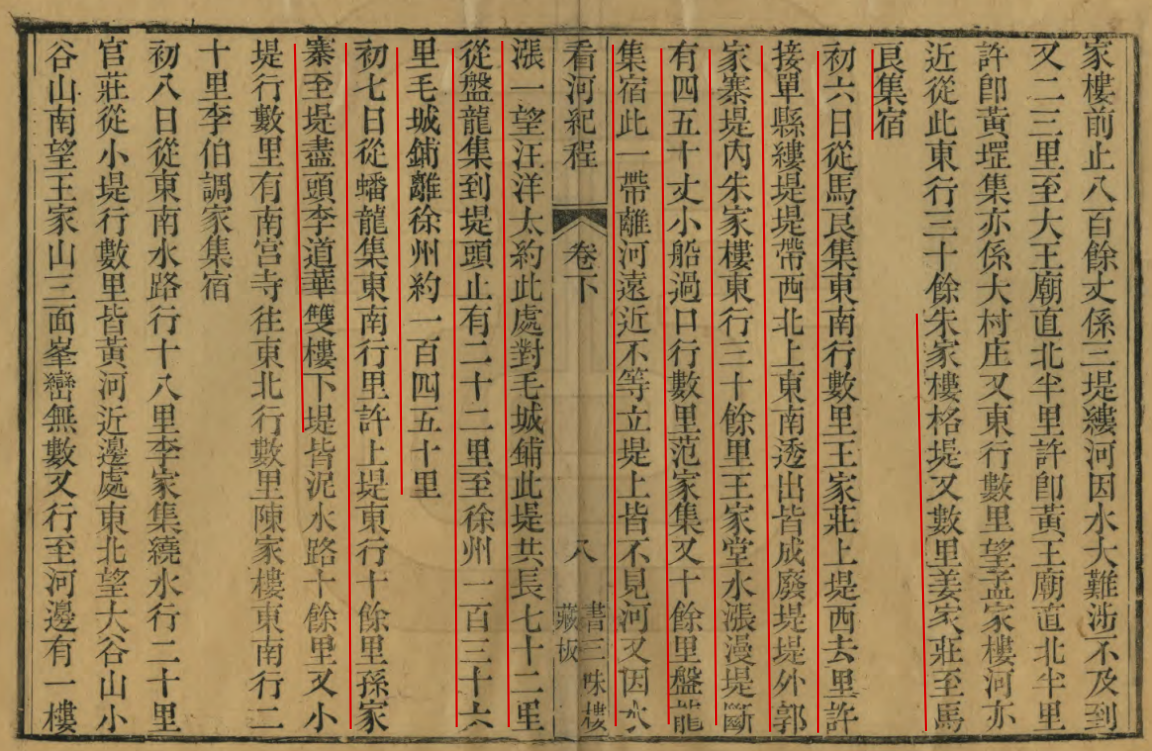

万历三十年至三十五年,单县境内黄河多次在苏家庄(据1995年版《单县志》为今单县东南单砀交界孔集南的苏楼)附近决口。决口三年未堵,水头冲刷成了一汪深潭。当地人民称之为“黑龙潭”,便有了前述“四两青丝够不到底”的传说。此后直至闯王决开封,因兵乱和政局动荡,明朝再未发动大型治河工程。

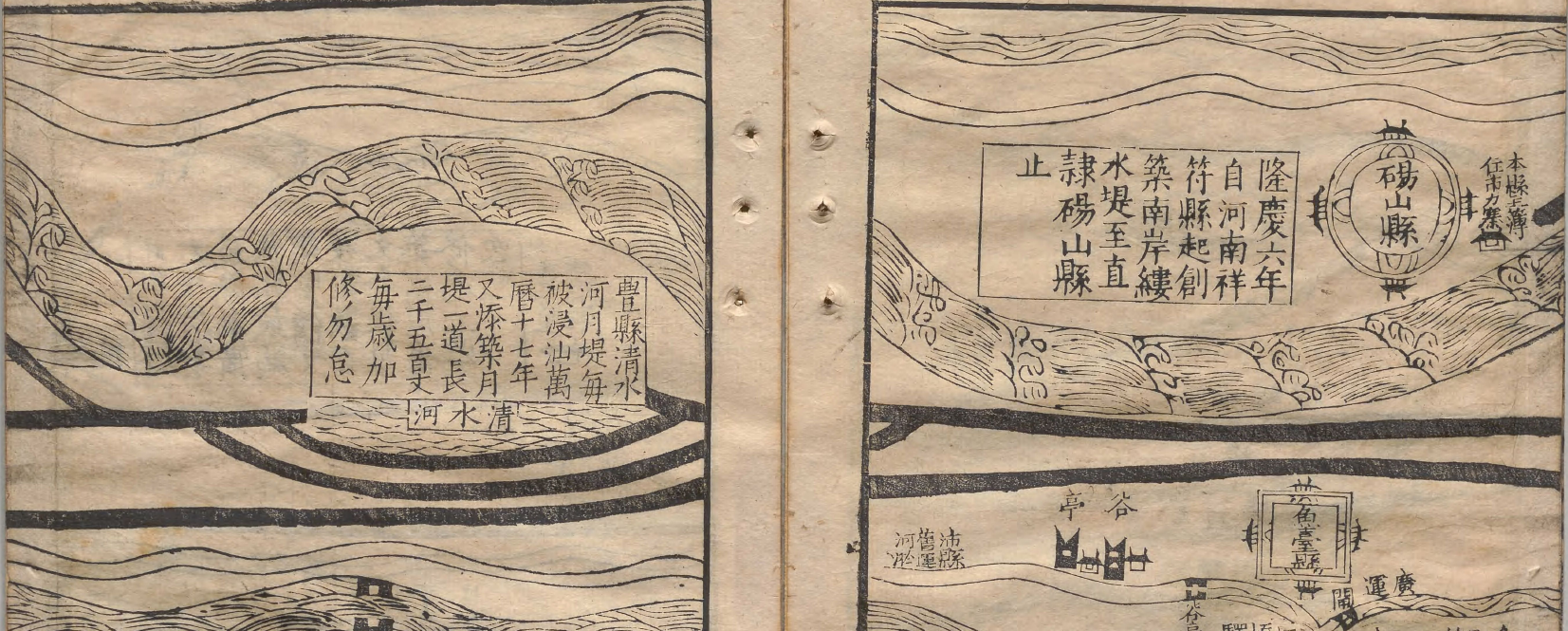

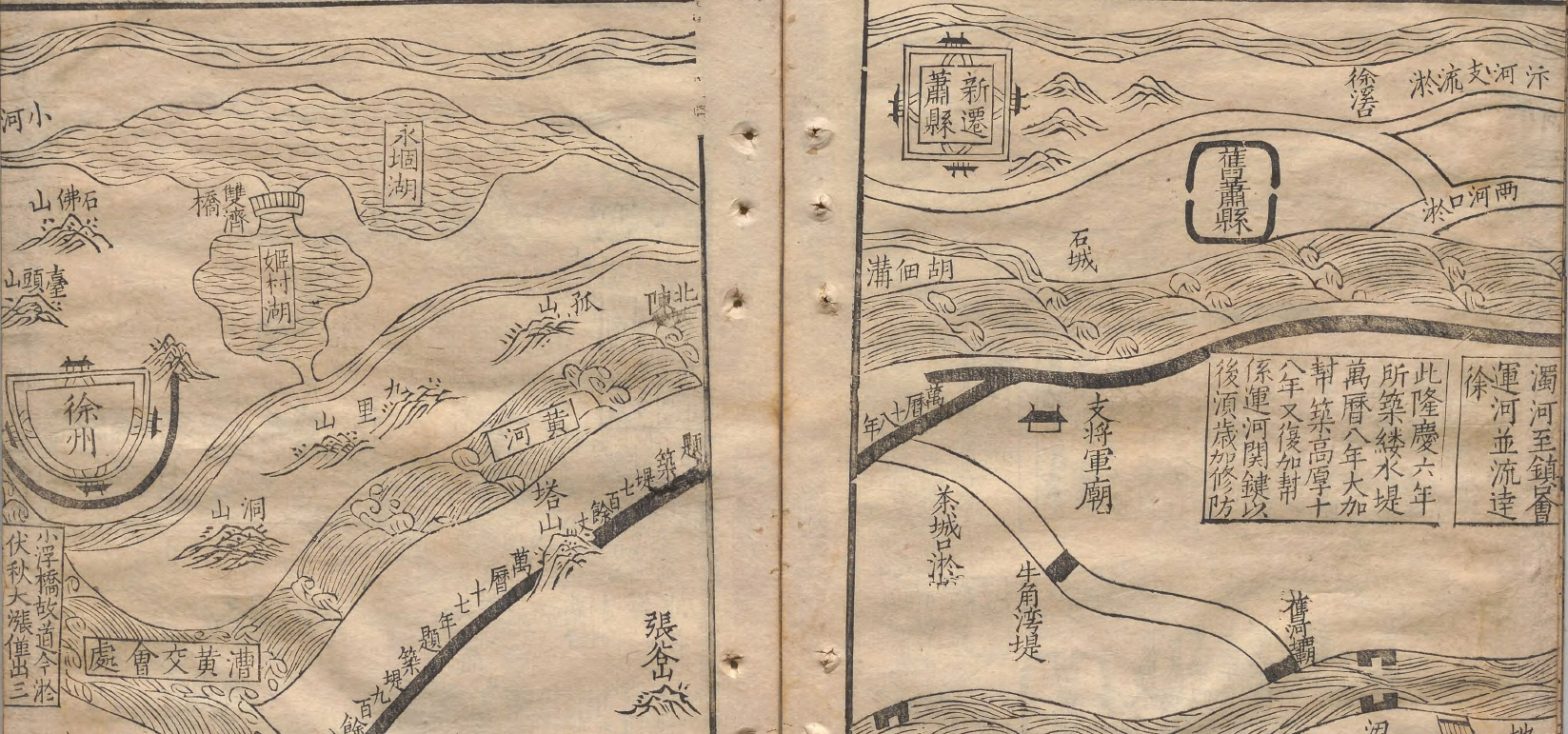

清朝治河延续潘季驯的治河思想。康熙自康熙十六年(1677年)重用靳辅治河。据《同治徐州府志》、《行水金鉴》以及康熙二十三年(1684年)河臣周洽的实地考察日记《看河纪程》等多项史料,康熙二十年(1681年)在黄河北岸自单县砀山交界处(马良集、吴寨附近)至丰县李道华家楼(今丰县大沙河孙寨)止修筑了七十二里的缕堤。因自李道华家楼到徐州大谷山中间九十里地势较高,没有筑堤。正好也可以用这段无堤之处泄洪以保徐城。结合康熙四十二年所绘《全黄图》可见,此时明朝苏家庄决口形成的黑龙潭位于单砀交界附近,因河道南移,明朝潘季驯修筑的缕水堤便成为了遥堤。此时的这段黄河就已经固定在如今的黄河故道上,所修河堤的位置与走向也与今日无异。周洽在其日志中提到王家堂距离两省交界三十里,且此处水涨漫堤。据此推测王家堂,也即王堂,就是现今的周寨,如今其附近有大小王庄。康熙年间砀山境内的两处险工:吴家庄和谷家庄险工应位于此处。《看河纪程》及《全黄图》中所提到的毛城铺是靳辅在砀山黄河南岸所筑的减水闸坝,是当时的国家重点工程,位于今天的邵庄、蒋营与毛程铺之间。其目的是将涨水由引河泄入城南的小神湖再由洪沟河(今砀南洪河)等数道河流导入洪泽湖。这样一来能泄洪以保护下游的徐州,二来可以将黄沙蓄拦,帮助洪泽湖“蓄清敌黄”,以清水冲刷下游河槽。然而现实是残酷的:以当时的技术水平,在平原地区做的这一工程蓄沙蓄水能力与黄河的体量相比若九牛一毛,不仅没起到“蓄清敌黄”的目的,反而导致砀山境内黄河南岸河床淤积速度快于北岸,给北面堤岸带来更大压力。康熙年间至咸丰五年这段黄河北岸的数次重大险工便是明证。

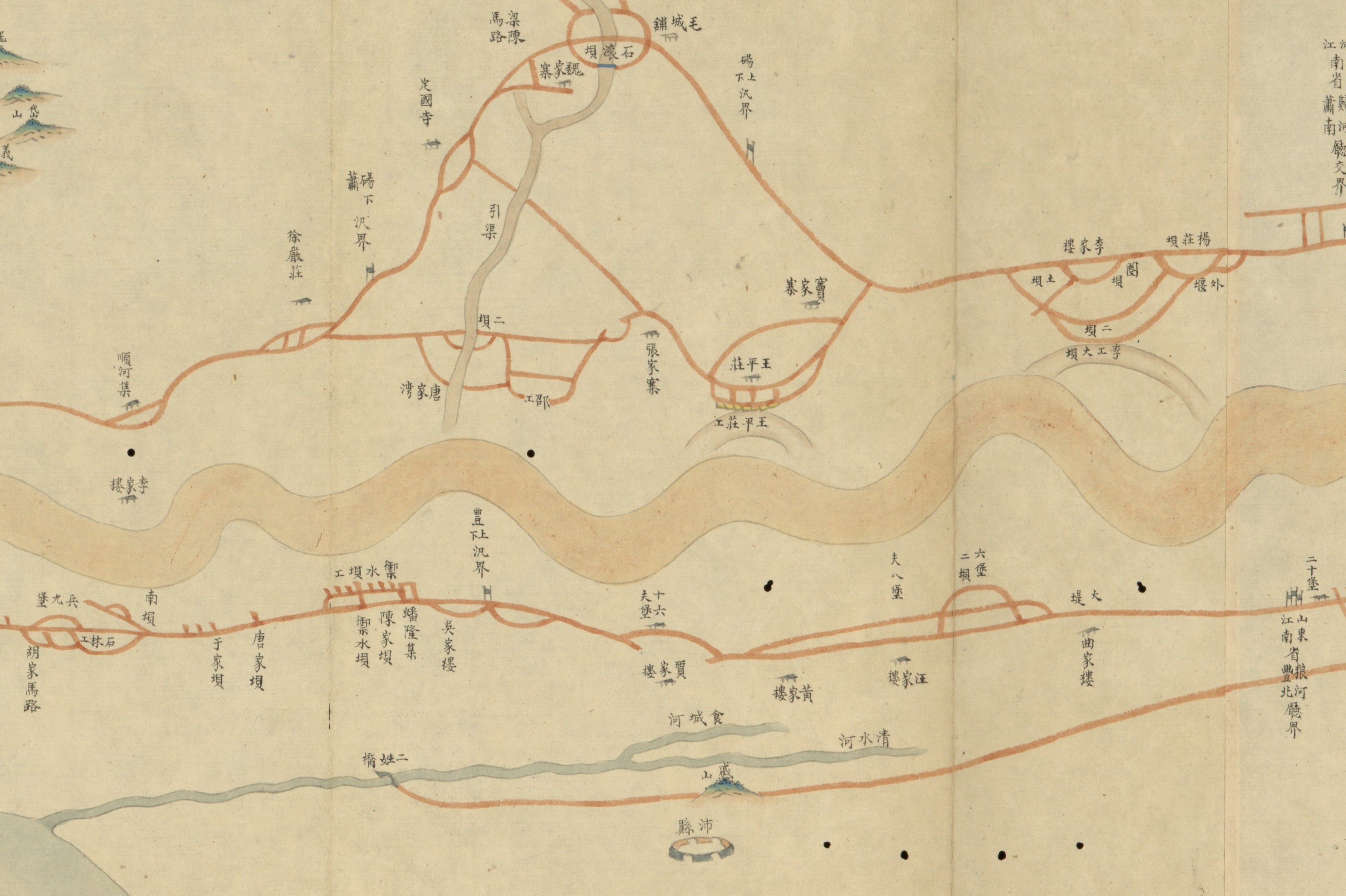

清康熙年间黄河在砀丰境内堤防(出自《全黄图》)

康熙二十三年周洽所著《看河纪程》

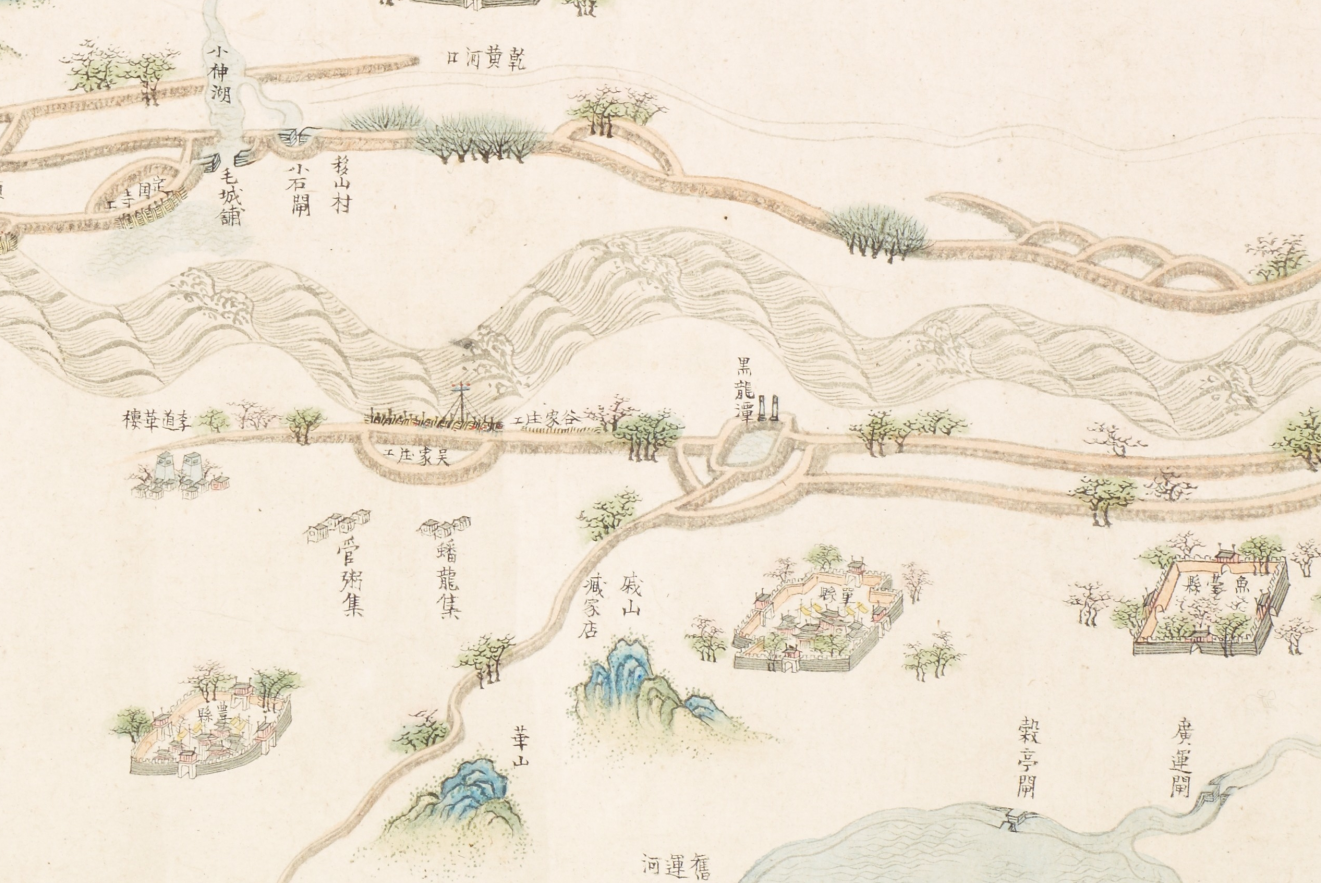

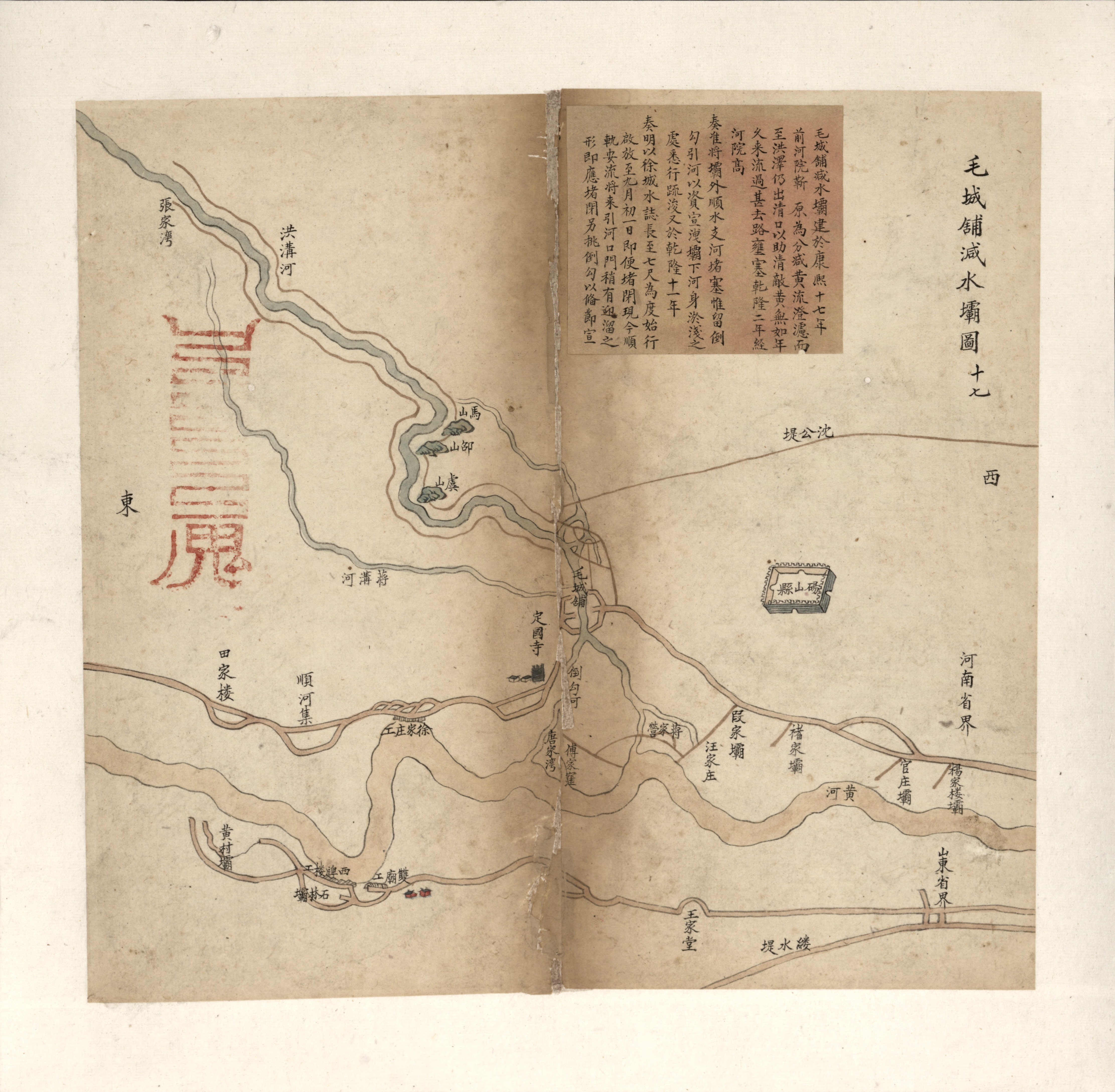

乾隆十四年后《黄河下游闸坝图》之毛城铺减水坝图

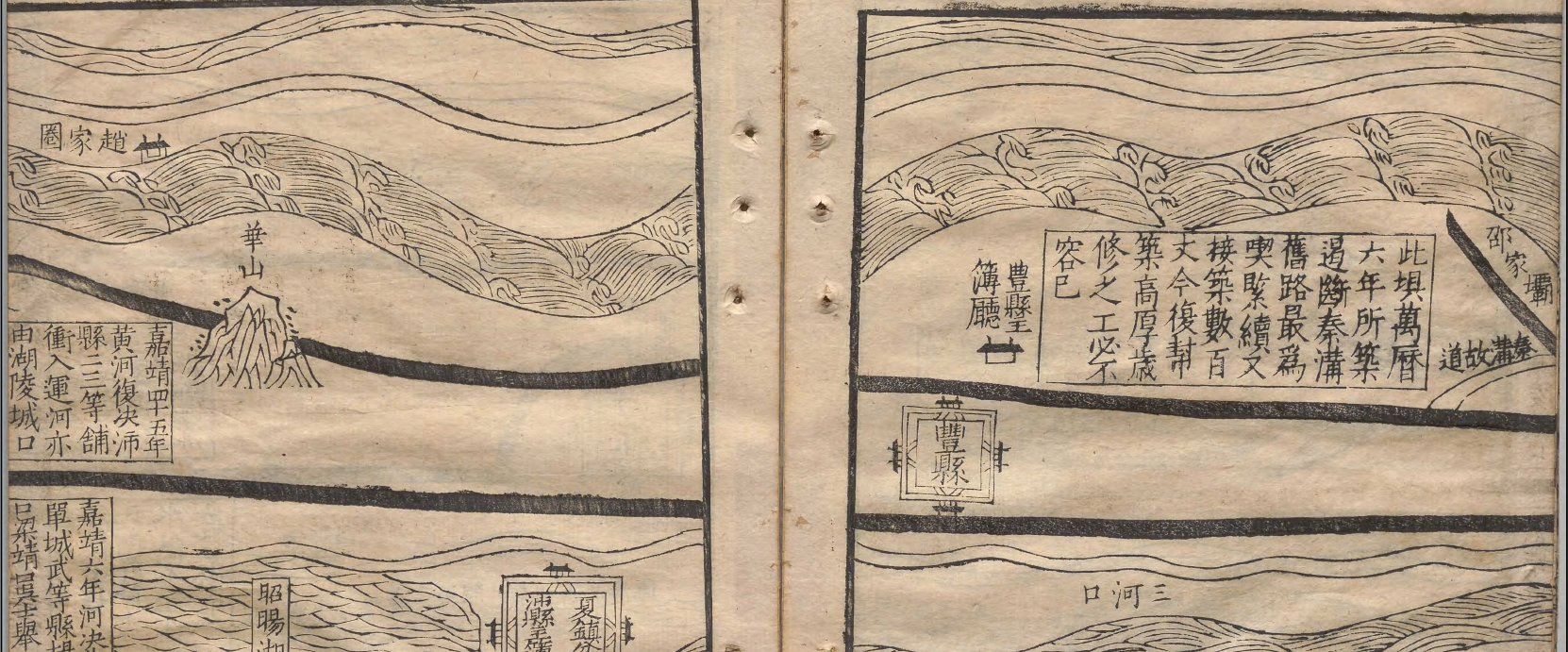

雍正年间蒙靳辅治河余荫,黄河安澜无事。乾隆初年,上述无堤处渐成祸患:泄洪带来的泥沙淤塞了排水河渠,也淤高了河床,脆弱的堤岸有冲出新河的趋势。据道光年河臣黎世序所编《续行水金鉴》所载,乾隆六年及七年(1741-1742年)黄河在丰县无堤之处的石林(今丰县梁寨镇前集、腰里王村一带)、黄村(今丰县黄楼、黄坝村一带)决口,“涨水北出,建瓴直下,冲成大沟槽”,甚至冲垮了沛县的遥堤,“入微山湖淹及滕峄”,甚至几乎导致全黄夺溜改道,而筑坝拦截也于事无补,“一泄则排山而入,下跌深潭,潭深而跌愈急”。这两次决口也造出了今天梁寨渊子这一坝口跌塘。有趣的是当地民众也流传着渊子“四两青丝够不到底”的说法。为防止再次触发类似险情,以及防止泄洪洪水淤垫微山湖,影响漕运,清政府在乾隆九年在这段无堤之处也接筑了缕堤。之后两处又发生了数次决口,直至嘉庆五年(1800年)才通过取直河身、在上游退河集(今梁寨前集)建挑水坝、接筑围堰等一系列手段才完全排险。乾隆年间砀丰两县境内的南北岸堤防形势见于《黄河下游闸坝图》之毛城铺减水坝图以及乾隆十五年前后的《黄河南河图》。乾隆皇帝对石林险工和其祖父所建的毛城铺颇为重视,在乾隆二十二年(1757年)二次南巡时打算从徐州沿孙家集、管粥集、楼子集、蟠龙集、葛集等各集,过唐家渡(今砀山县唐寨附近),由北岸渡河至南岸,视察沿线河工,并要求时任河督的刘统勋安排行程。但根据《清高宗纯皇帝实录》记载,此次视察只到了铜山孙家集。之后的安排并未成行。由乾隆《御制诗集》所录《灾余》诗:

灾余疠必行,古人言之矣。

将为徐州行,大吏云宜止。

去去关民瘼,宁忍复避此。

铜山莅古邑,菜色嗟惄视。

蓝缕鲜完衣,踉跄或无屣。

实泽果遍及,仍然故何以。

太医虽庸医,玉缺珷玞美。

四乡分往救,所司拨药饵。

推测,应因触目灾民惨相,且为随行官员以担心染疫为由劝阻等原因不能西行。此次虽未成行,但给当地百姓留下了河臣用知了当蚊子吓阻乾隆等多种传说和sa汤等多种美食故事。

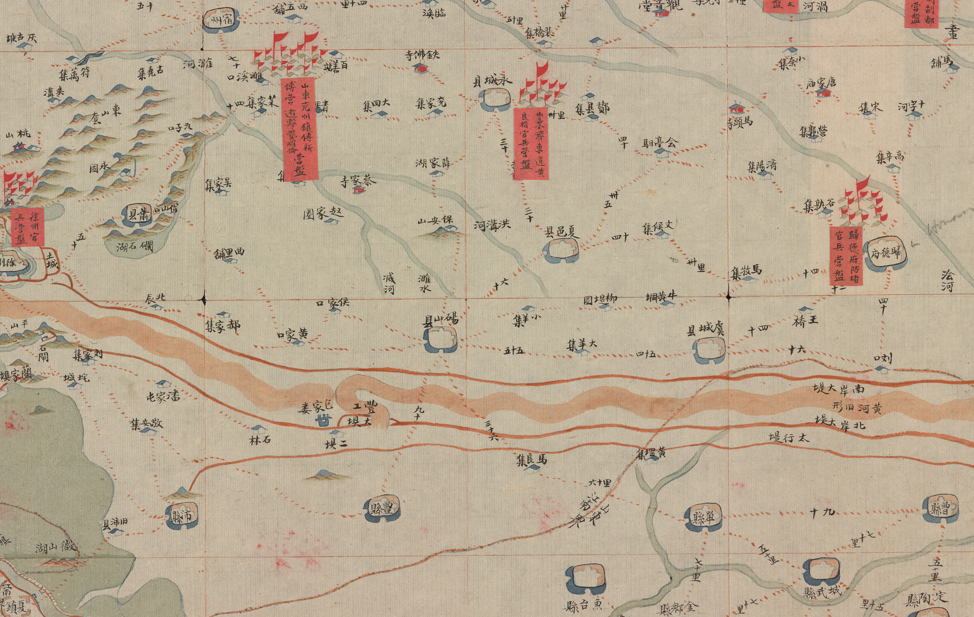

乾隆十五年前后《黄河南河图》局部

除堤工外,乾隆年间还挑浚了丰砀境内的一些主要河流。其中包括今日复新河的前身华家坡河。据《乾隆砀山县志》载,华家坡河发源自砀山华家坡(疑为单砀交界的华楼附近),流经黄河北缕堤以北,太行堤以南,汇聚两堤间洼地之水,排入昭阳湖,为乾隆二十三年由砀山县令金潢挑浚。这条河因紧贴东徐庄的夹堤以北,也被村民叫做“堤北沟”。

《黄河南河图》中标注了这段堤岸上的一些重要地名以及之间的里程数。按此可以推测出如今对应的地名。途中山东省界即康熙年间黑龙潭所在位置,在砀山吴寨以西,单县孔集以东,王家井即如今的玄庙镇王井村,王家堂即周寨,大王庙在葛集镇吕堤湾村。嘉庆二年(1797年)嘉庆皇帝曾赐御书匾额与对联于该庙。

《同治徐州府志》载嘉庆二年御书丰汛大王庙匾额

吕堤湾村坝头上仍有大王庙遗址,但主要建筑与匾额均已不存。仍有民间信仰在此祭拜,只是民众大多不知这里曾经祭拜的是金龙四大王谢绪等诸位管水的大王罢了。蟠龙集位于丰砀交界处,地名在原址仍存,只是该千年老集的历史建筑早被咸丰元年的丰北决口淤没。退河集即今天丰县梁寨的前集。前述石林坝位于梁寨渊子湖附近,而黄村坝位于如今梁寨镇的黄坝村附近。

至此这段北案缕堤除单砀交界处有月堤、格堤外其余大部分还只有一重缕堤。嘉庆元年(1796年)丰汛六堡二坝处(今砀山大寨、小寨附近)决口,这次决口影响了丰、砀、沛三县。丰沛县城水深达五尺。洪水冲出了数道河沟,并将华家坡河淤为二河:西为黑水河由马良集入单县,东为华家坡河沿黄河北堤入丰县。冲出的河沟中有一溜由庞林(清末大刀会首领庞三杰故乡)冲出明代堤防,沿明时故道,经市力集以北,过苗城进入丰县清水河。这条河因此被称为庞林河,建国后称作苗城河,现为复新河支流之一。这次决口在今砀山小寨附近也形成了一汪坝口跌塘。当地人称之为“小寨潭”、“黑龙潭”或“小寨河”,随之而来也有了“四两青丝不到底”等传说。决口合龙的消息传到京城后,已为太上皇的乾隆诗性大发,又作诗一首,同样收录在《御制诗集》中:

《署两江总督苏凌阿等奏报丰汛六堡黄河漫口合龙诗以志慰六韵》

仪封昔蒇事,丑至卯之年。

丰汛今夏决,合龙五月全。

督筹不馀力,疏堵实称贤。

功过彼自定,重轻我慎权。

幸哉民免沴,继可稼谋田。

更有堪欣者,同来阅捷篇。

随后为巩固堤防,清政府于嘉庆二年、七年(1802年)分两次创筑了砀山境内由吴家寨(今砀山吴寨)到贾家楼(今砀山葛集镇贾寨、范集附近)的外月堤。并在决口处的六堡二坝加筑了月堰、外月堰。如是再加上前述石林、黄村两处的堤工,丰砀两岸的堤工至嘉庆年间达到了其最终形态。此后我的家乡东徐庄便夹在缕堤和外月堤之间,名正言顺地成为了“夹堤湾徐庄”。

自嘉庆十七年(1812年)至道光四年(1824年),清廷起用黎世序治河。黎世序听取水利专家、书法家包世臣的意见,沿用潘季驯和靳辅的治河方略,加固缕堤,并在淤积处建对头斜坝,提高水速以“束水攻沙”,取得了显著的效果(见《皇朝经世文编 卷一百二工政八河防七》)。但其治河期间为减抑洪水,在徐州上下大建减水闸坝,将异涨之水导向了洪泽湖,短期内虽起到了减少黄河水患的目的,但也导致下游水速减缓、“中泓无溜”(河槽主流平静无浪),降低了刷沙能力,同时也加剧了洪泽湖湖底淤垫。道光四年黎世序在无力解决“中泓无溜”的忧心中卒于清江浦任上。在他的治理下,这段黄河迎来了其最后的一段安澜时期,其所编著的各种水利著作也为后人留下了宝贵的文化遗产。道光四、五年间绘制的六省黄河埽坝全图记录了这段黄河堤坝的最终形象。

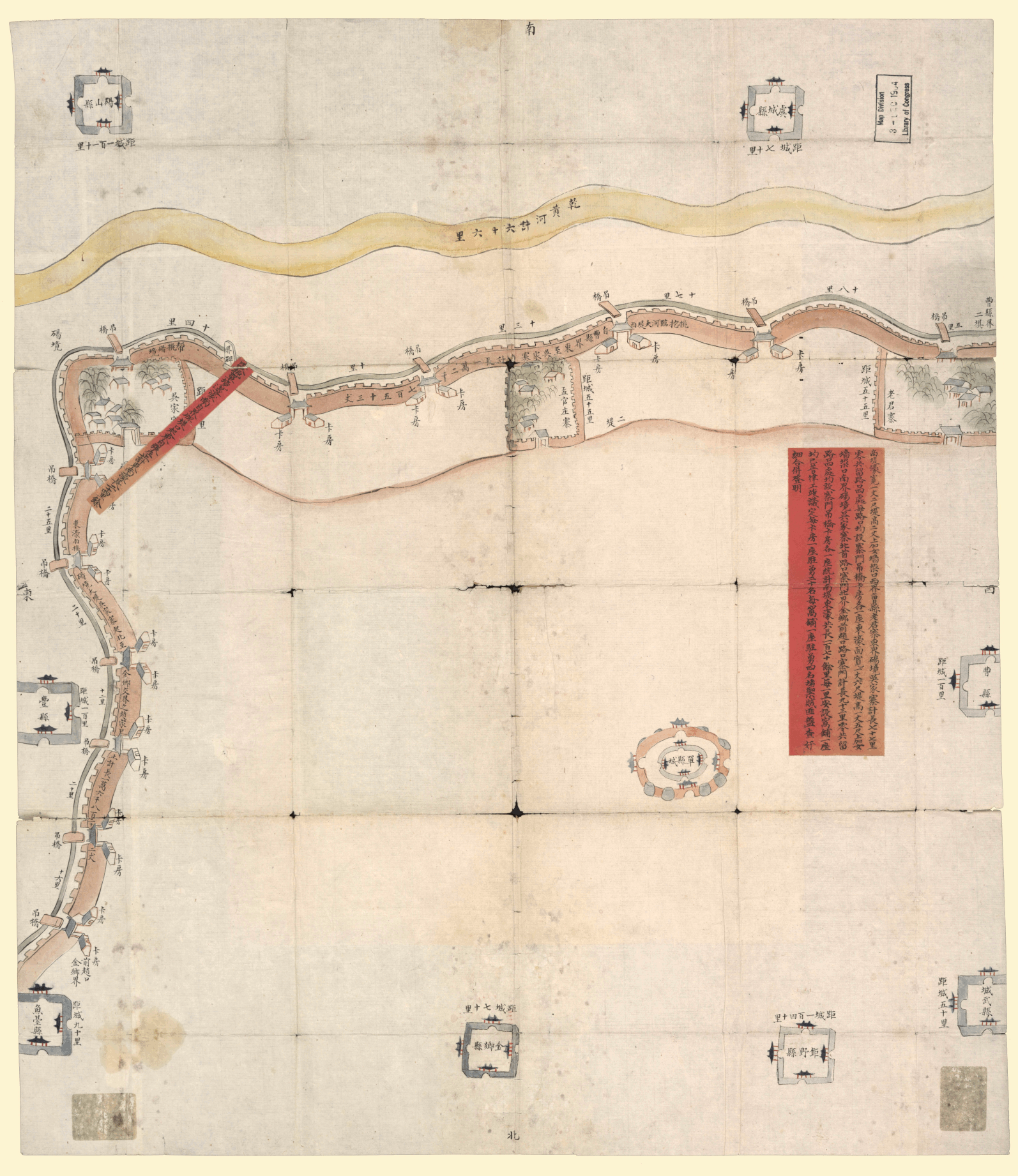

《六省黄河埽坝全图》局部,道光四年到五年

此后道光二十三年(1843年)上游河南南岸决口,导致黄河南决入淮河,此段黄河断流二年直至堵口合龙。咸丰元年(1851年)砀山北岸兵三堡(今砀山葛集镇吕堤湾、蟠龙集、丰县大沙河镇二坝村附近)处决口,史称丰工决口。这次决口向北冲出了如今的大沙河河道。洪水直入昭阳湖,泛滥丰沛两县,淹没栖山及沛县城。此时的清廷正忙于镇压太平天国及各路农民起义军,已无余力治河,最终耗时两年多才将决口合龙,但数月之后,堵口复决。直至咸丰五年(1855年)铜瓦厢决口,黄河穿运夺大清河入海,此段断流成为故道,此处堤工再未合龙。咸丰十年(1860年)为镇压淮北地区捻军所绘制的《淮北地势官兵大营形势图》中交代了决口后的故黄河两岸堤坝,算是给这段经营数百年之久的大型水利工程拍下了遗照。

《淮北地势官兵大营形势图》局部,咸丰十年

但河道断流并不意味着这段堤坝不再保护曾经苦心维护他的人民。淤出的河滩地变为可耕之田。南北堤岸之间村庄渐稠。由此当然也引发了民间及官民之间的争地冲突。其中最为出名的是光绪年间的大刀会之乱。光绪二十二年(1896年)砀山故黄河北庞林的地主、大刀会成员庞三杰与故黄河南刘堤头的地主、教民刘荩臣为争夺河滩地发生冲突。庞三杰向曹单两县的大刀会成员求助,集结会众报复刘荩臣,后来演变为攻打丰砀两县教堂的动乱。教众甚至攻入马良集进行了一番劫掠,犯了众怒。最后在马良集寨主贾克勋带领的地方团练和官兵的夹击下作鸟兽散。有趣的是后来庞三杰为自保加入了教会,数年后又加入了革命军。当然这是无关堤防的后话。类似冲突纠纷也因灌溉和行洪发生在两岸民众间,甚至是两县政府之间,其中有据可查的有1933年二坝行洪纠纷(见张岩论文:洪水、堤防与社会应对,《中国历史地理论从》,2020年35卷4期)。

咸丰同治年间,为防捻军等匪乱,清廷鼓励村民自主结圩寨、组团练。上述贾克勋就是马良集地方团练的首领。这时故道沿岸人民创造性地利用堤坝做寨墙,使其焕发了第二春。故黄两岸以姓氏+寨命名的的村庄多来源于此。这段时期沿故黄砀山北岸建了三座大寨:大寨(丰汛六堡二坝)、周寨(王家堂)、高寨(大王庙与蟠龙集之间),人称河北三寨。三个寨子均以黄河缕堤或拦河坝为护寨墙,以故黄河为护寨壕。丰县境内的李寨、梁寨也是类似的临堤圩寨。上游的单县更是利用黄河故道、缕堤(三堤)以及黄河决口冲出的东沟建起了包围全县的多重防御系统。

《曹州府单县南堤东濠图》,咸丰五年后

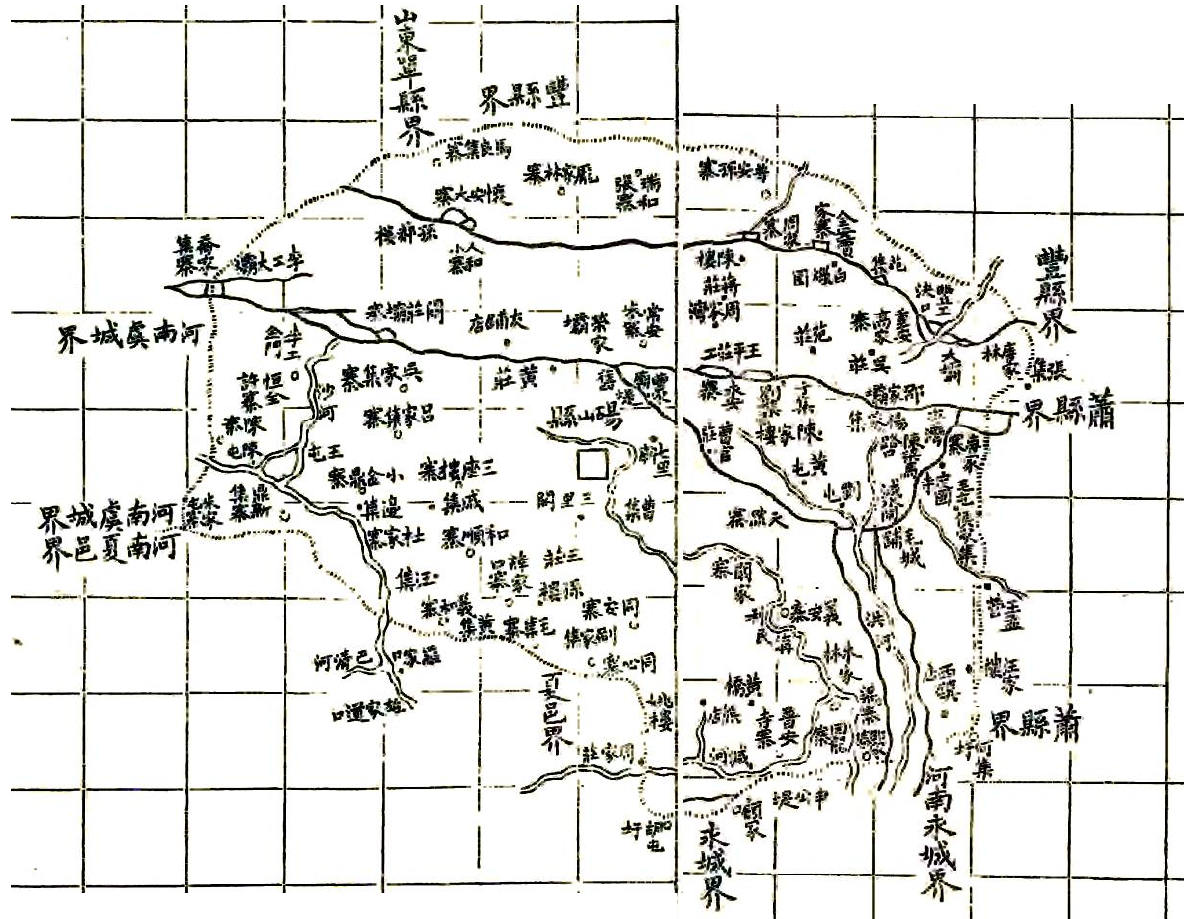

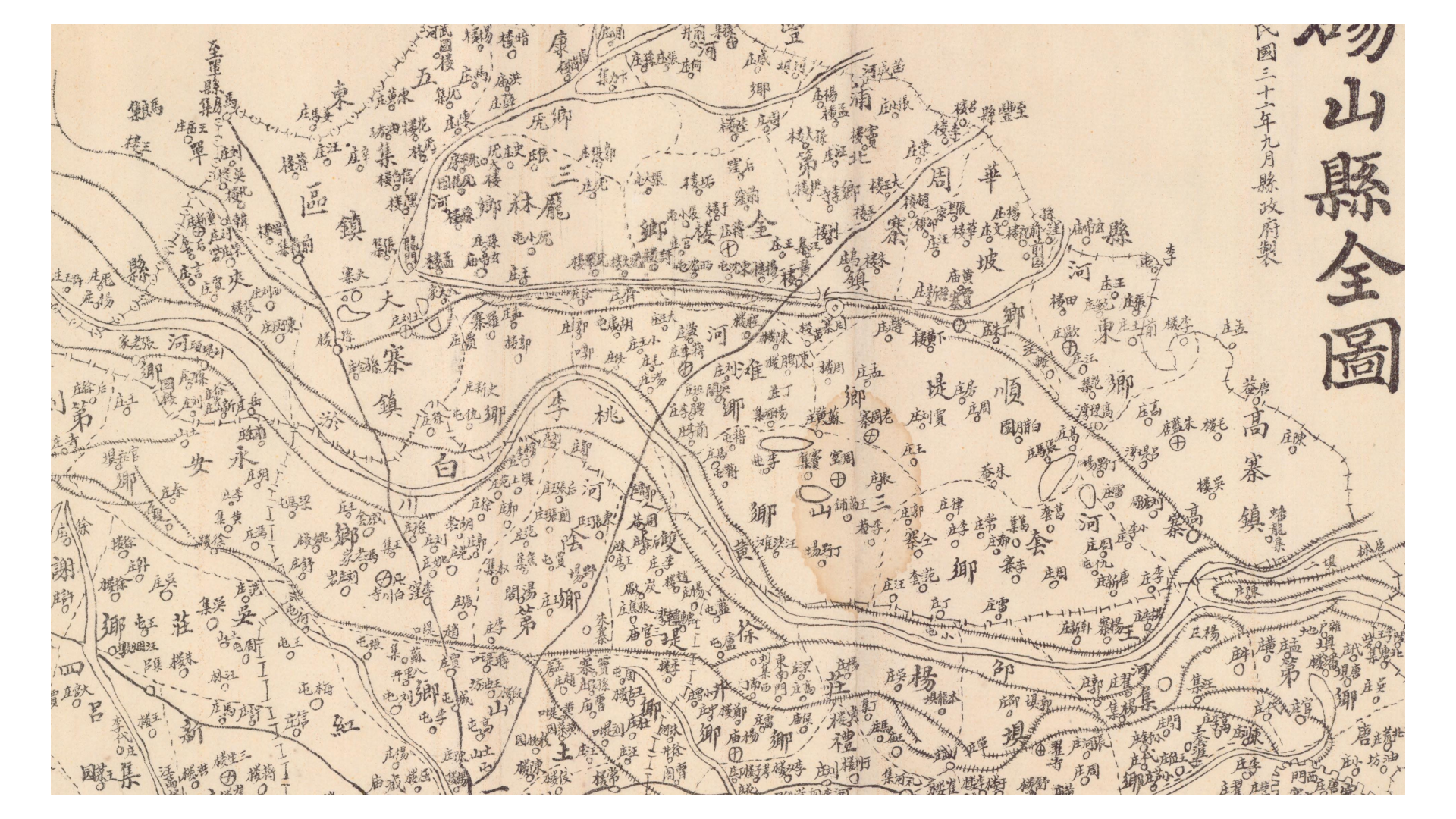

将《同治徐州府志》中砀山舆图与民国三十二年日伪政府制作的《砀山县全图》相对比,可看出黄河故道断流后南北两堤之间村落增多的情况。两张地图中砀境内堤坝依如清末决口前的情况。

同治年间砀山地图,源自《同治徐州府志》

民国三十二年砀山全图局部

故黄河堤对两岸人民的庇护不止于此。高耸的堤坝和抬高的河床构成了淮河流域东西走向的一大分水岭,将之分割为淮河、沂沭泗河两大水系。1938年的花园口决堤时,由于故道堤坝尚存,砀北和丰沛人民避免了沦为鱼鳖的命运。

如今的黄河故道

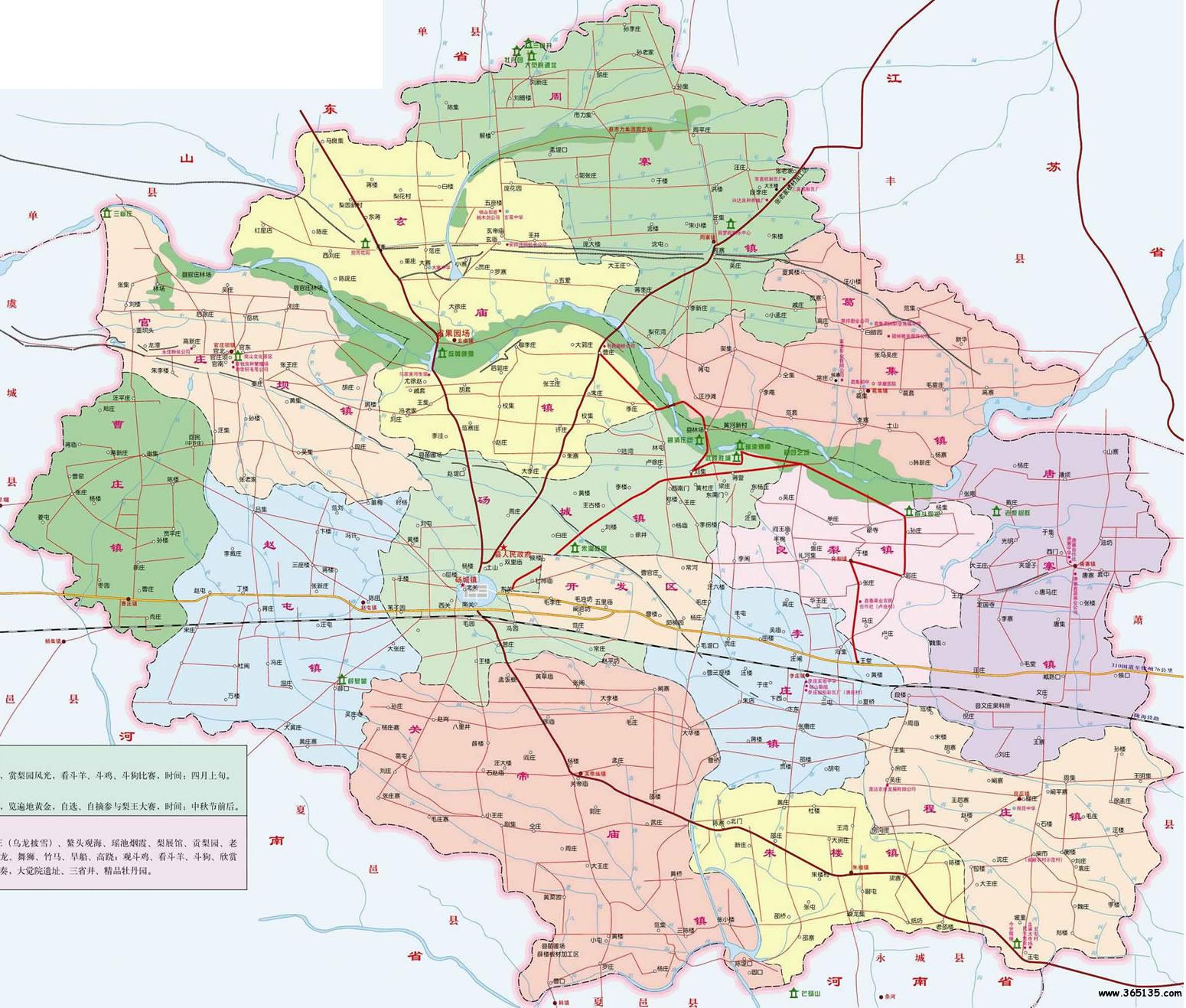

如今砀丰两县境内的黄河堤坝虽因建设取土等原因日渐倾圮,但大部分形迹依然可循。堤顶多被开辟为乡间道路。《2012年砀山县志》及《2018年版砀山行政区划图》中均标注了现存的黄河北岸堤坝。其中由单砀交界至周寨的外月堤以及大寨到周寨的缕堤保存最为完好。丰县境内大沙河丰工决口处的二坝保存完好,且被开发为了湿地公园。

2018年砀山行政区划图

故黄河留给砀丰两县人民的除了连绵百里的堤坝外,还有随风扬起的飞沙、保肥保水能力差的沙地、盐碱地以及排水不畅的淤地。解放前因土壤结构差以及水旱无常,当地民众大多种植高粱、红薯、小米等耐候作物。解放后两县人民兴修水利,并广泛种植更适合当地土壤气候条件的各种果木,不仅对抗了风沙问题、解决土地盐碱化的问题,还成为了产量令全国瞩目的酥梨、苹果、黄桃等优质水果产区。故黄两岸人口增多,工农业发展的同时也带来了水体污染、湿地退化、地下水位下降等诸多生态环境问题。可喜的是2012年之后两地政府开展了多项环境治理工程,如复新河、苗城河疏浚及生态恢复等,更利用南水北调引江济淮工程,全线疏浚并中泓扩挖了黄河故道,兴建了林屯水库翻水站、腰里王闸、付庄闸等蓄水工程,修复了河槽两岸的湿地生态,并引入发展了沿河马拉松、马术耐力赛等赛事及相关旅游资源。

以上段落大体上讲述了砀丰故黄北岸堤防相关的发展历史。我已尽最大努力挖掘互联网资料,并反复推敲引证各个重要时间节点及地名沿革。但本人水平有限,且非水利或地理专业出身,更没有深入实地调查,写作过程中难免有所纰漏。在此本人再度强调此作仅为抛砖引玉之用。欢迎有识之士或关心家乡历史及发展的各位同乡同学多提宝贵意见。